近日,女王调教 罗金明副研究员在《德国应用化学》(Angewandte Chemie)上发表了题为“Structure-Oriented Metal-Organic Framework Activation via Proximal Oligoalkyl Quaternary Ammonium Grafting Enhances Long-Chain PFAS Sorption”的研究成果。该研究成果突破传统MOF修饰局限,提出了一种表面局域化寡聚枝接策略,在UiO-66-NH₂表面精准构筑了邻近排列的寡聚烷基季铵盐(PAOQ)功能基元。该设计巧妙规避了MOF内部微孔的空间限制与传质壁垒,实现了功能基团负载量2.2倍的提升,并通过季铵盐与柔性烷基链的精确空间协同,实现了对长链PFAS的双模式高效捕获。

1.研究简介

全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)因其极强的化学稳定性及潜在环境毒性,已成为全球水体污染的关键污染物。其中,长链PFAS(C≥8)如全氟辛酸(PFOA)在环境中残留更为持久,半衰期可达数年,尽管受到监管,仍在污染水体中占据主导地位。在现有修复技术中,吸附法因选择性高、富集能力强而备受关注。然而传统吸附剂普遍存在选择性差、容量低等局限。因此,开发兼具高选择性与高效能的新型吸附材料,成为当前治理长链PFAS污染的迫切需求。

金属有机框架材料(MOF)因其比表面积大、结构可调,被广泛用于PFAS去除。然而,MOF材料微孔功能化受限、配位位点不足以及主客体相互作用力较弱,限制了其规模化应用。鉴于此,研究团队提出一种表面定位寡聚接枝新策略,在UiO-66-NH2骨架上构建近端排列的低聚烷基季铵(PAOQ)功能基元,成功开发出新型吸附材料UiO-66-L3。实验表明,UiO-66-L3具备快速吸附动力学(5分钟达到平衡)和高吸附容量(403–1872 mg·g⁻¹),性能优于常见季铵化材料13.3倍。理论模拟进一步揭示,低聚烷基链可增强相邻铵位点的静电势,赋予材料链长依赖性选择能力。该研究不仅展示了表面化学调控对Zr-MOF性能提升的关键作用,也为设计高性能PFAS吸附材料提供了新方向。

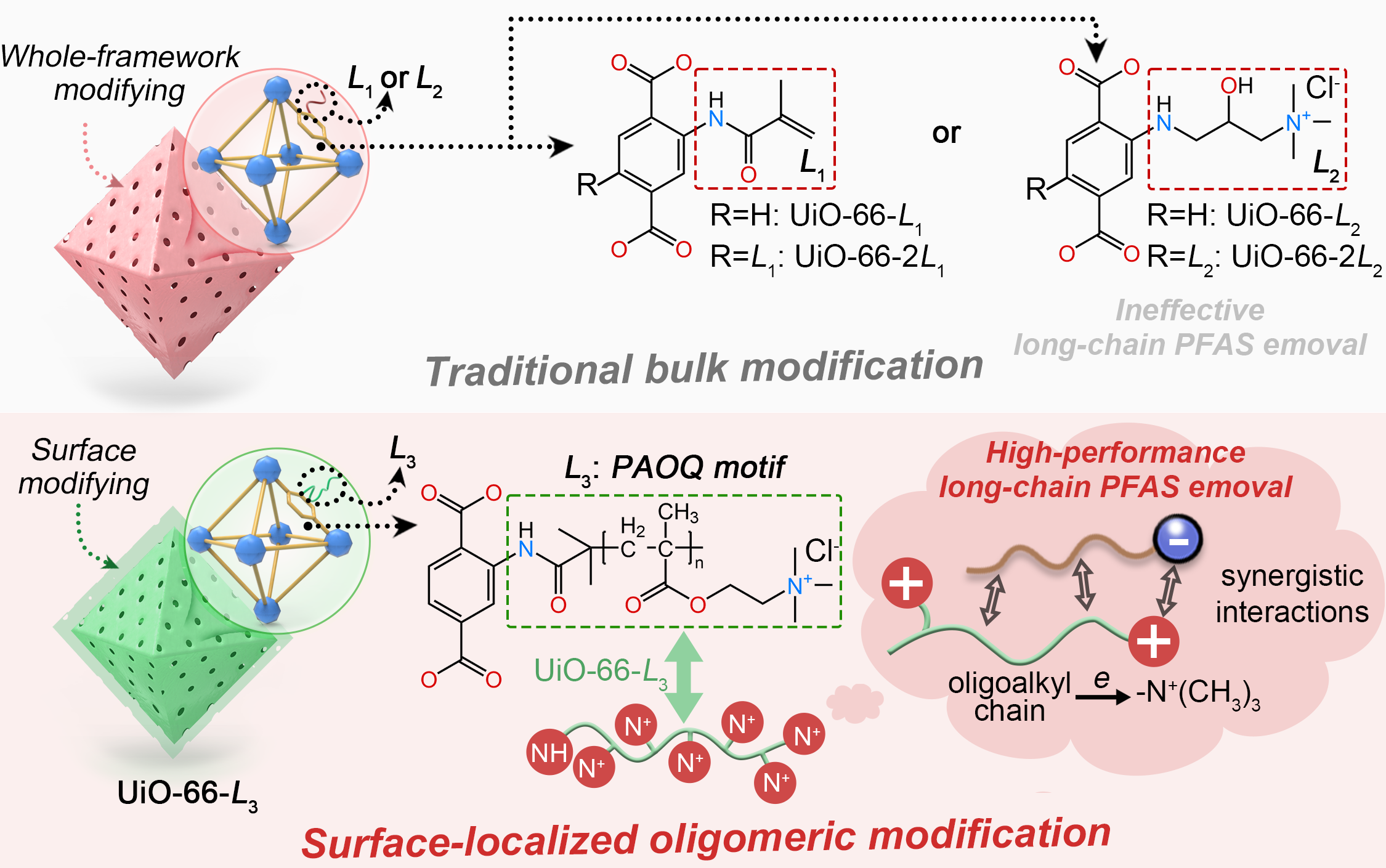

图1 图文摘要

2.图文导读

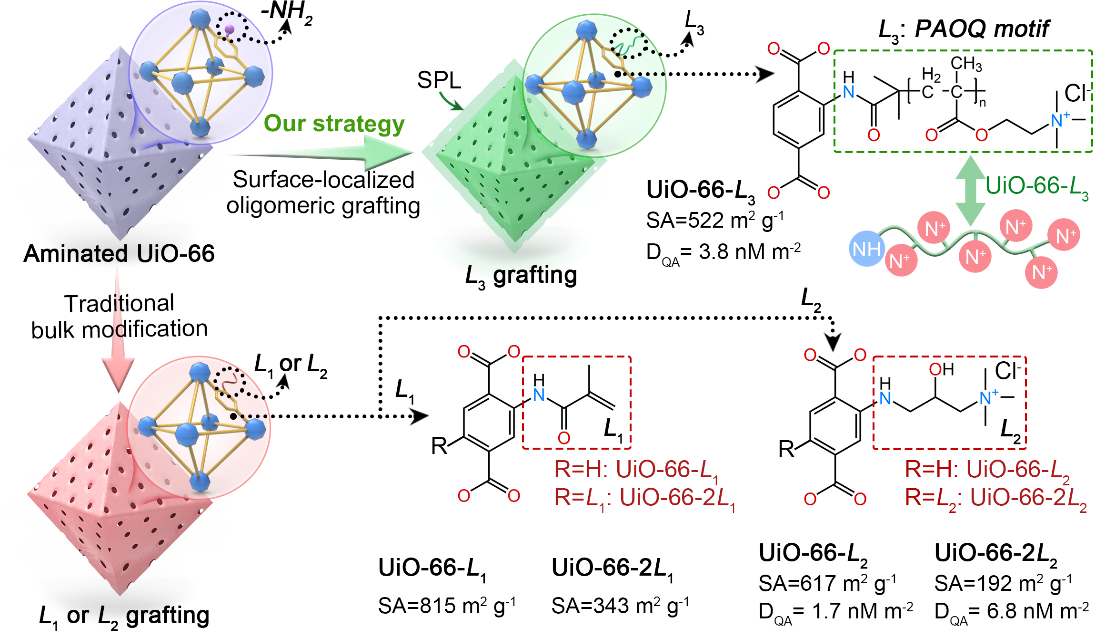

研究团队基于UiO-66-NH2材料的氨基可修饰性,通过三种不同修饰路径成功开发出多种高性能吸附剂变体。其中,采用表面定位寡聚接枝策略构建的UiO-66-L3材料,在保留母体材料晶体结构与八面体形貌的同时,实现了功能基团的高负载与均匀分布。该材料具备优异的热稳定性与化学稳定性,在220°C内结构稳定,并能耐受多种酸碱和有机溶剂。表征结果显示,改性过程中伯胺基团逐渐被取代,季铵基团成功接枝,材料化学成分可控,结构完整性保持良好。

图2 三种不同修饰路径侧链结构

图3 材料结构与表面特性

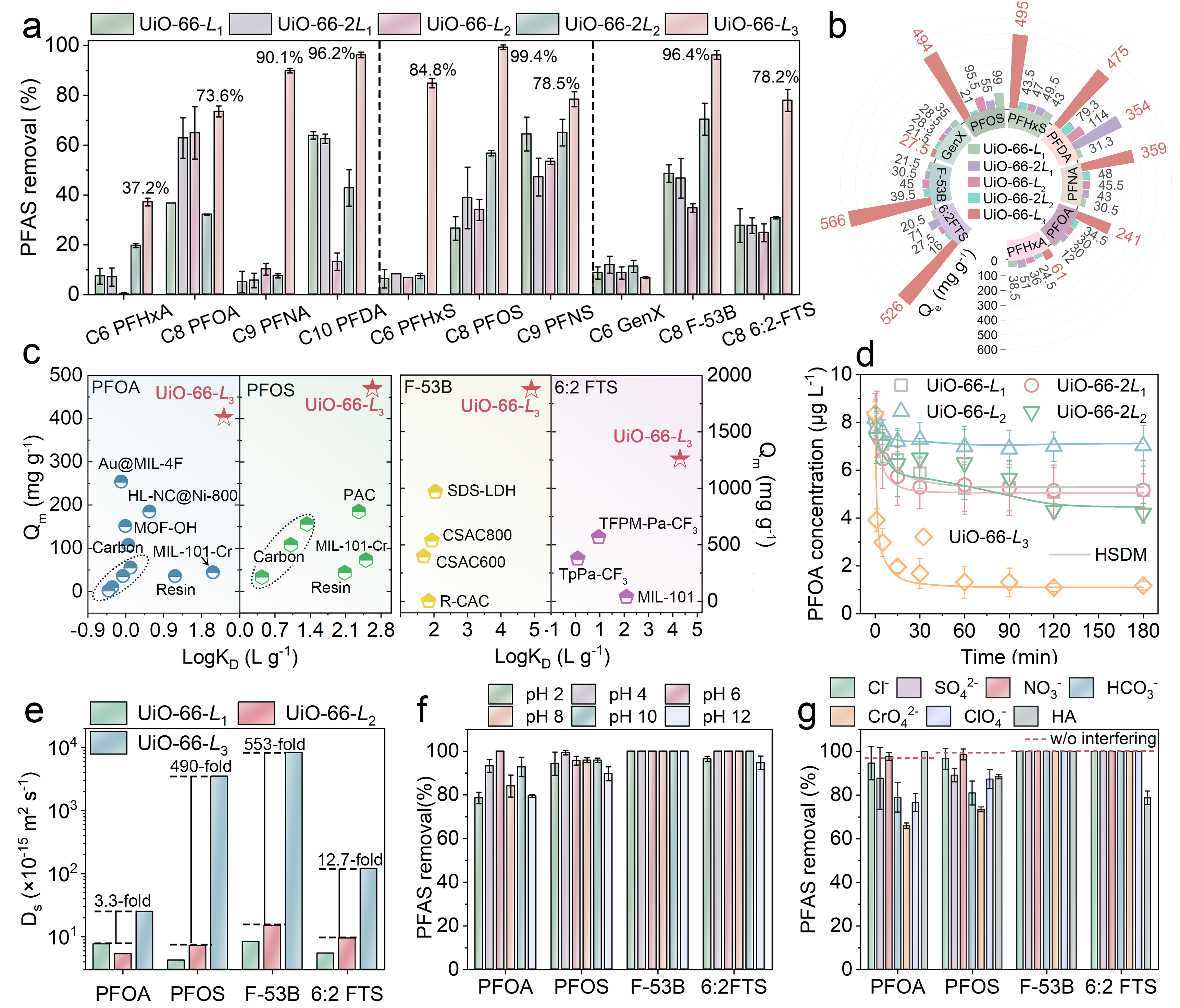

UiO-66-L₃对长链PFAS及其衍生物表现出卓越的吸附能力与动力学性能。实验表明,其对全氟辛酸(PFOA)、全氟辛烷磺酸(PFOS)及新兴污染物F-53B的吸附容量分别达402.7 mg·g⁻¹、469.2 mg·g⁻¹与1871.7 mg·g⁻¹,最高优于传统季铵化材料13.3倍。在真实湖水中,材料5分钟内即可达到吸附平衡,对多种长链PFAS的去除率稳定在77.8%–100%。即便在酸碱环境或共存阴离子干扰下,UiO-66-L₃仍保持高效去除能力,凸显其在实际应用中的潜力。

图4 PFAS去除性能

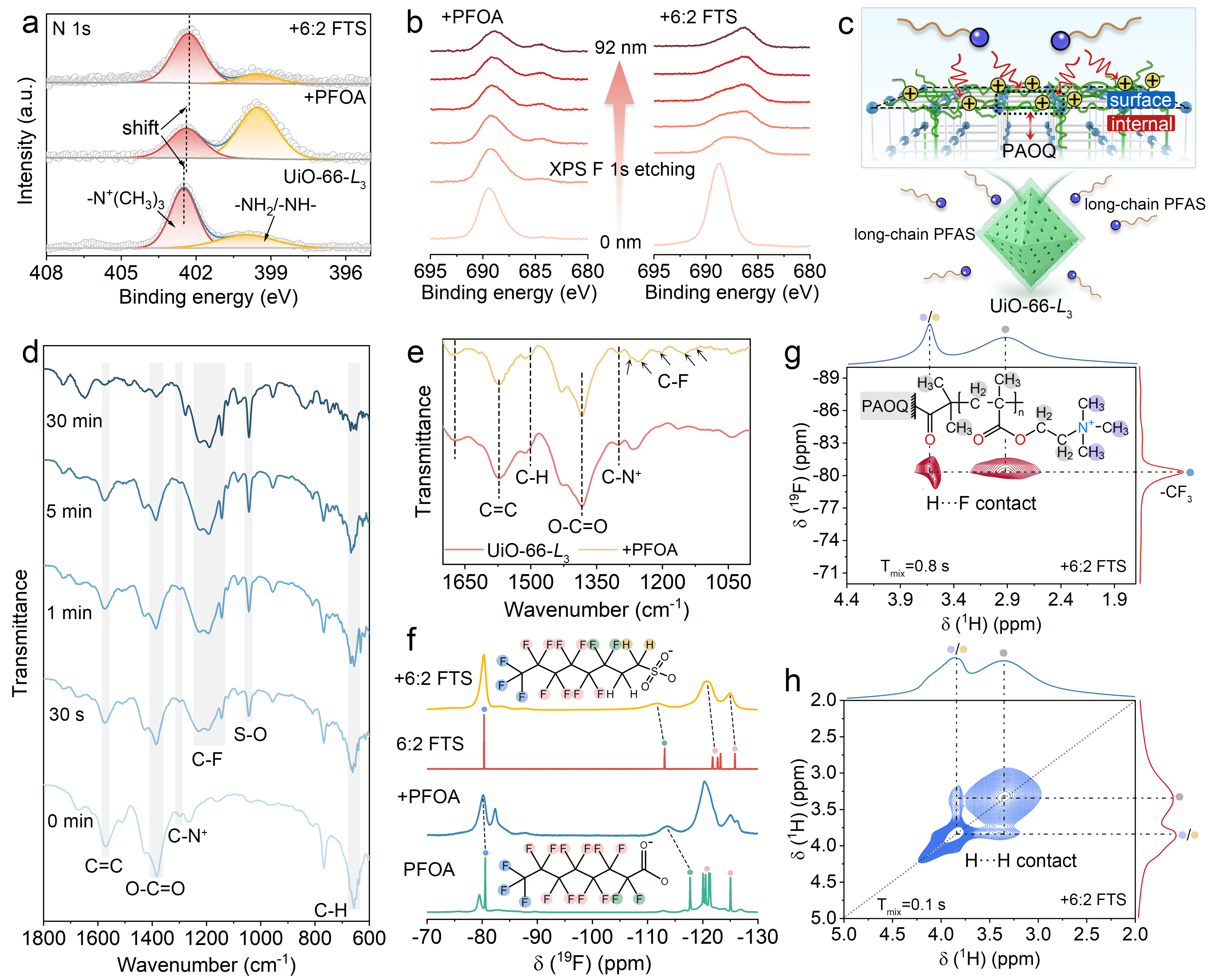

通过多种光谱联用技术,研究团队在分子层面揭示了PFAS的吸附机理。XPS分析显示PFAS吸附后季铵氮峰发生0.10-0.20 eV红移,证明其与阴离子头基的强静电作用。原位FTIR谱图中S-O与C-F特征峰的增强,以及PAOQ相关振动的衰减,直观反映了PFAS在材料表面的累积过程。二维NOESY谱进一步证实PAOQ中烷基质子与PFAS氟原子存在密切空间关联(H···F距离2.59-2.73 Å),而对于6:2 FTS的吸附更是通过–CH₂CH₂–段引发独特的C–H···H–C范德华作用,形成多层次吸附网络。

图5 实验表征揭示吸附机制

密度泛函理论计算从电子层面揭示了协同吸附机制。结果显示低聚烷基链通过σ键诱导电子向季铵中心转移(电荷转移量达0.21 e),显著增强其静电势能。PFOA在UiO-66-L₃上的吸附能低至-1.76 eV,远优于单一功能化材料。分子动力学模拟表明PFAS在材料表面呈现先静电吸引后疏水重排的双步吸附过程,扩散系数达3.5×10⁻¹² m²·s⁻¹。理论计算还发现吸附能与PFAS链长呈正相关,完美解释了材料对长链PFAS的选择性。

图6 理论计算阐明分子机理

主要作者简介

女王调教 罗金明副研究员为论文第一作者,女王调教 2023级硕士生罗芳为论文第二作者,女王调教 付开星博士后为通讯作者。